Penetrationstests decken häufig schlecht geschützte Räume auf

Die vergessene Sicherheit

Die Schwachstellensuche mithilfe von Penetrationstests ist eine übliche Maßnahme, um die Sicherheit von IT-Systemen zu verbessern. Einer der Grundsätze solcher Tests lautet: Der Tester verhält sich wie ein echter Angreifer. Allerdings führt das leicht in ein Dilemma. Während in der digitalen Welt dabei kaum Probleme entstehen, ist der Auftraggeber selten bereit, sich auch Fenster einschlagen oder Türen aufbrechen zu lassen, um einen gewaltsamen Einbruch zu simulieren. Im Ergebnis wird die physische Sicherheit nur mit Checklisten und Best-Practise-Ansätzen überprüft, nicht aber mit tatsächlichen Penetrationstests.

Doch selbst wenn sich der Tester nur auf zerstörungsfreie Ansätze beschränkt, kommt er oft erschreckend weit. Oft kann er auch in gut abgesicherte Räume innerhalb von wenigen Minuten vordringen. Viele der dabei verwendeten Techniken sind sehr einfach. Zwei stellt dieser Artikel beispielhaft vor.

Funksignale und Drahtstücke

Das erste Beispiel ist geradezu ein Klassiker: Es geht um die Zutrittskontrolle mithilfe von RFID oder anderen Funktechniken. Wie überwindet ein Angreifer derart gesicherte Türen? Viele denken hier zuerst an Angriffe auf die Funkschnittstelle, und solche Angriffe sind in den letzten Jahren auch tatsächlich öffentlich geworden. In einigen Fällen ließen sich die genutzten Transponder auslesen und kopieren, in anderen Fällen öffnete der originale Transponder die Türe, obwohl er sich gar nicht in der Nähe befand. Stattdessen wurden die Funksignale über ein anderes Medium – etwa Mobilfunk – weitergeleitet, indem ein Angreifer in der Nähe des originalen Transponders, der andere an der betreffenden Türe stand.

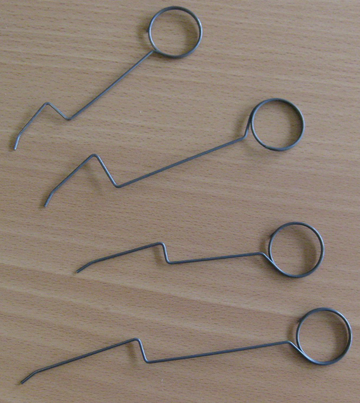

Doch alle diese Angriffe sind technisch aufwändig. Oft hat es der Angreifer sehr viel einfacher. Was die Türe verschlossen hält, ist nämlich oft nur der Schnapper, eine kleine Metallnase, die mit Federkraft in den Rahmen springt. Er ist aber kein Problem, lässt er sich doch für einen nur etwas Geübten auf geradezu triviale Weise zurückdrücken. Ein entsprechend gebogenes Werkzeug, der sogenannte Keilformgleiter ( Abbildung 1 ) oder auch einfach nur ein passend gebogener Draht, eine sogenannte Türfallennadel ( Abbildung 2 ), und die Türe ist im Nu offen. In der Praxis gelingt dies einigermaßen Geübten innerhalb von Sekunden und ist selbst auf Videoüberwachungen kaum zu erkennen.

Abbildung 2: Nicht viel mehr als ein Stück gebogener Draht: Sogenannte Türfallennadeln öffnen eingeschnappte Türen in Sekunden.

Abbildung 2: Nicht viel mehr als ein Stück gebogener Draht: Sogenannte Türfallennadeln öffnen eingeschnappte Türen in Sekunden.

Abbildung 1: Mit handelsüblichem Werkzeug aus dem Sortiment der Schlüsseldienste wie diesen Keilformgleitern, sind Türen mit Schnapper im Nu offen.

Abbildung 1: Mit handelsüblichem Werkzeug aus dem Sortiment der Schlüsseldienste wie diesen Keilformgleitern, sind Türen mit Schnapper im Nu offen.

Fluchttüren

Doch was ist mit Außentüren? Zumindest die sind doch wenigstens nachts abgeschlossen. Auch hier hilft oft schon ein genauer Blick: Was ist das Besondere an vielen dieser Türen? Es sind Fluchttüren. Das heißt, sie müssen sich im Brandfall schnell und einfach öffnen lassen. Technisch ist dies häufig so gelöst, dass das Betätigen der Klinke nicht nur den Schnapper, sondern auch den Riegel der bis dahin abgeschlossenen Türe zurückzieht. Wie kann das ein Angreifer ausnutzen? Hier hilft eine sogenannte Türklinkenangel ( Abbildung 3 ). Ein entsprechend gebogener Draht wird unter der Türe von außen nach innen geschoben und legt sich innen über die Klinke. Durch einen Seilzug wird diese nun von außen betätigt, und die Türe ist offen.

Analog verfährt der Eindringling auch bei anderen Fluchttürmechanismen: Mancherorts und speziell in Amerika finden sich häufig auch Fluchttüren, die eine Querstange besitzen, die im Prinzip wie die Türklinke funktioniert. Allerdings reicht es für die Öffnung hier aus, dass eine Person gegen diese Querstange läuft. Ein Mechanismus, der speziell in Paniksituationen hilfreich ist. Auch er lässt sich von außen auslösen.